Kürzlich bekam ich Nachricht, dass Wilfried Stroh, Professor für Klassische Philologie, am 15.7. 25 verstorben ist. Das machte mich betroffen:

Ich kann mich an Wilfried Stroh — alias latinisiert Valahfridus — gut erinnern, besuchte vor inzwischen 30 Jahren seine Vorlesungen und Kolloquien zur lateinischen Sprache und Literatur an der LMU München. Ich bekam seine Höhen und Tiefen mit, war zeitweise Hilfskraft bei ihm, schnitt bibliographische Daten aus, klebte sie auf Karteikarten, las Aufsätze Korrektur, aber nahm auch Teil an den Demos gegen den Münchner Flughafen (“pereat aeris portus”- “verflucht sei der Flughafen” … ), sang im Institutschor, u.a. Horaz-Vertonungen von Jan Novák … Ich verwendete erheblich Zeit und Mühe darauf, Lateinisch schreiben und sprechen zu lernen, hatte Spaß an der Formulierung von Briefen in dieser Sprache, wieviel Fehler sie auch enthalten mochten (und es waren immer viele! ).

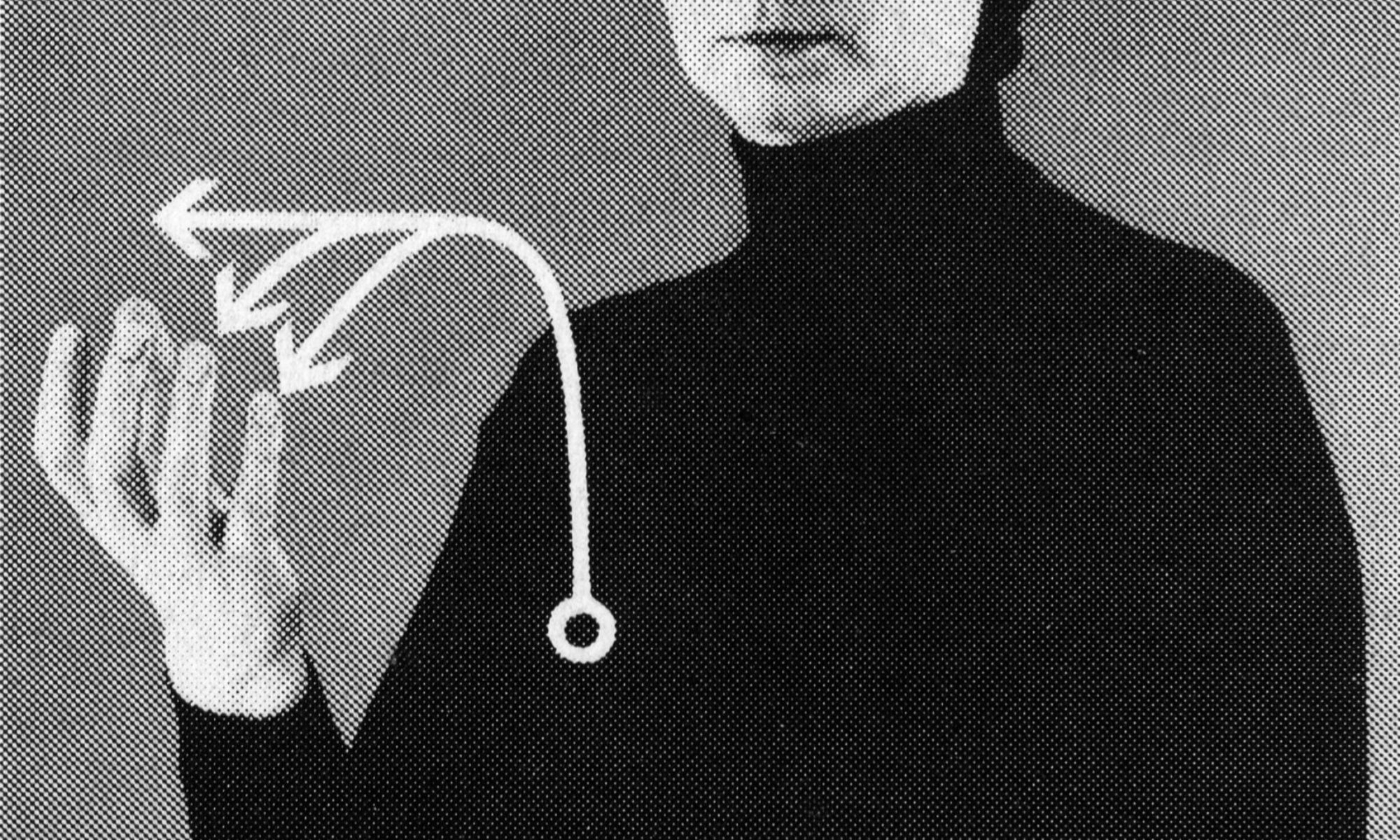

Stroh war Philologe — Liebhaber des Wortes und der Sprache, der Rhetorik, der Kritik und Genauigkeit — gleichzeitig aber auch der Performancekünstler unter den Professoren. Dass er das Eintreten für eine tote Sprache mit Aufführungen und Aktionen, mit Gegenwartsbezug und politischem Engagement verband, machte ihn zu einer schillernden Figur, die von manchen innerhalb der insgesamt eher konservativ-soignierten Klassischen Philologie kritisch beäugt wurde. Für mich und viele andere war gerade diese Versuche der Verlebendigung, dieses Exzentrisch-Performative interessant.

Es war eine tolle, intensive Zeit. Auch wenn ich mich studienmäßig beruflich in eine andere Richtung entwickelt habe, fühle ich mich dem Latein und Wilfried Stroh immer noch verbunden.

Ich nehme sein Buch „Latein ist tot, es lebe Latein – kleine Geschichte einer großen Sprache“ vom Regal, wo es ganz oben steht, bei den Büchern, die ich mit jetzt etwas weiter entfernten Interessengebieten verknüpfe. Das Vorwort auf Latein – es liest sich immer noch gut und geistreich, auch die deutsche Übersetzung. Seine überraschende These: Der Tod des (klassischen) Lateins ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil: so konnte es in Schönheit sterben, sich auf seinem Höhepunkt konservieren – und durch ästhetischen Reiz bis in die Gegenwart attraktiv bleiben. Die Motivation, diese Sprache zu lernen, muss, bei allem ihr zugeschriebenem Bildungswert, vor allem aus ästhetischer Faszination und Eigenwert kommen, nicht aus ihrer Nützlichkeit oder der Eignung für das Training logisch-formaler Prozesse. Diese Faszination konnte er selbst auch vermitteln. Dafür bin ich ihm dankbar.