Eine Ausstellung in Berlin lebender Künstler in Zug. Wobei viele der„Berliner“ aus der Schweiz, aus Zug selbst stammen. Und andere von woandersher, z.B. wie ich aus Süddeutschland. Also eine Ausstellung, wo verschiedene Identitäten schon von den Teilnehmern mitgebracht werden, der Ortsbezug aber eine Rolle spielt. In einer Stadt, die Reisetätigkeit bereits in ihrem Namen beinhaltet. Was läge näher, als mit dem entsprechenden Verkehrsmittel anzureisen? Das Spiel mit Identitäten und Namen gab dann auch den Ausschlag für die Wahl des Bildmaterials, zusammen mit dem Ausstellungstitel „Secret Garden“ und dem Ort, einem Gartenhaus und –grundstück, am Rande von Zug.

Es erschien naheliegend, mit Bildern aus einem 1985 eben in Berlin (Ost) erschienen Wörterbuch der Gebärdensprache Gehörloser zu arbeiten. Darstellung von Länderidentitäten hatte ich 2016 in Berlin-Moabit im öffentlichen Raum und in der Galerie Soy Capitán gezeigt.

Secret Garden bot Gelegenheit, das Bildmaterial neu zu durchforsten, Zusammenhänge herzustellen, die zunächst kryptischen, reproduzierten Bilder der Gebärdensprache mit der Gegenwart des Gartens und der Stadt zu konfrontieren, sie in ihrer Anordnung nach dem ABC, die der Systematik des Wörterbuches folgt, als eine Art zeichenhafte Wegstrecke hin zum „realen“ Garten am Lüssiweg zu platzieren.

Das Bildmaterial schien auch geeignet, da ein implizites Thema der Ausstellung ja die Überwindung von Grenzen/Barrieren ist: Berlin und Zug liegen zwar im deutschen Sprachraum, aber weit entfernt in unterschiedlichen Ländern, sind auch hinsichtlich Größe, Geschichte, sozialer und ökonomischer Struktur, Bevölkerung, Sprache sehr verschieden. Generell wird von Kunst und Bildern ja gerne erwartet, dass sie Grenzen überwinden. Da schien es interessant, eine Bildersprache zu wählen, die einerseits genau die Überwindung von (sprachlichen) Grenzen verheißt und ermöglicht, andererseits aber auch Grenzen von Kommunikation aufzeigt und damit die Erwartung ein Stück weit unterläuft, durchaus im Sinn des nicht Eindeutigen, allgemein Verständlichen, sondern des Abgegrenzt-Partikularen, das ja in „Secret“ (abgeschieden, geheimnisvoll) steckt. Denn die Gebärdensprache stellt man sich, da es sich ja um eine visuelle Sprache handelt, als genuin international und überall verständlich vor, als eine Art Esperanto, so, wie man sich eben in einem fremden Land, „mit Händen und Füßen“ verständigt. Aber wenn es auch eine internationale Gebärdensprache gibt und Angehörige verschiedener Nationen sich relativ schnell verständigen können, so ist dieser Code doch national und regional sehr ausdifferenziert: Es gibt wie bei gesprochenen Sprachen Dialekte, so etwa eine nord- und eine süddeutsche Variante, und auch kommunale Ausprägungen. Dass ein Berliner und ein Zuger sich problemlos verständigen könnten, ist also unwahrscheinlich. Auch verändert sich die Sprache laufend, je nach sozialer Übereinkunft, wie man etwa am Beispiel ‚Frau’ sehen kann: Da gibt es die Variante mit Andeutung eines Busens, die von den meisten Sprechern als zu offensichtlich auf körperliche Geschlechtsmerkmale bezogen nicht mehr verwendet wird, dann das Greifen zum Ohrläppchen, um Weiblichkeit durch Tragen von Ohrringen auszudrücken, worin sich natürlich auch Stereotype verbergen, schließlich eine noch neutralere Gebärde, ein Wischen mit dem Daumen über die Wange, die bei Sprechern in Süddeutschland die meistgebräuchliche scheint.

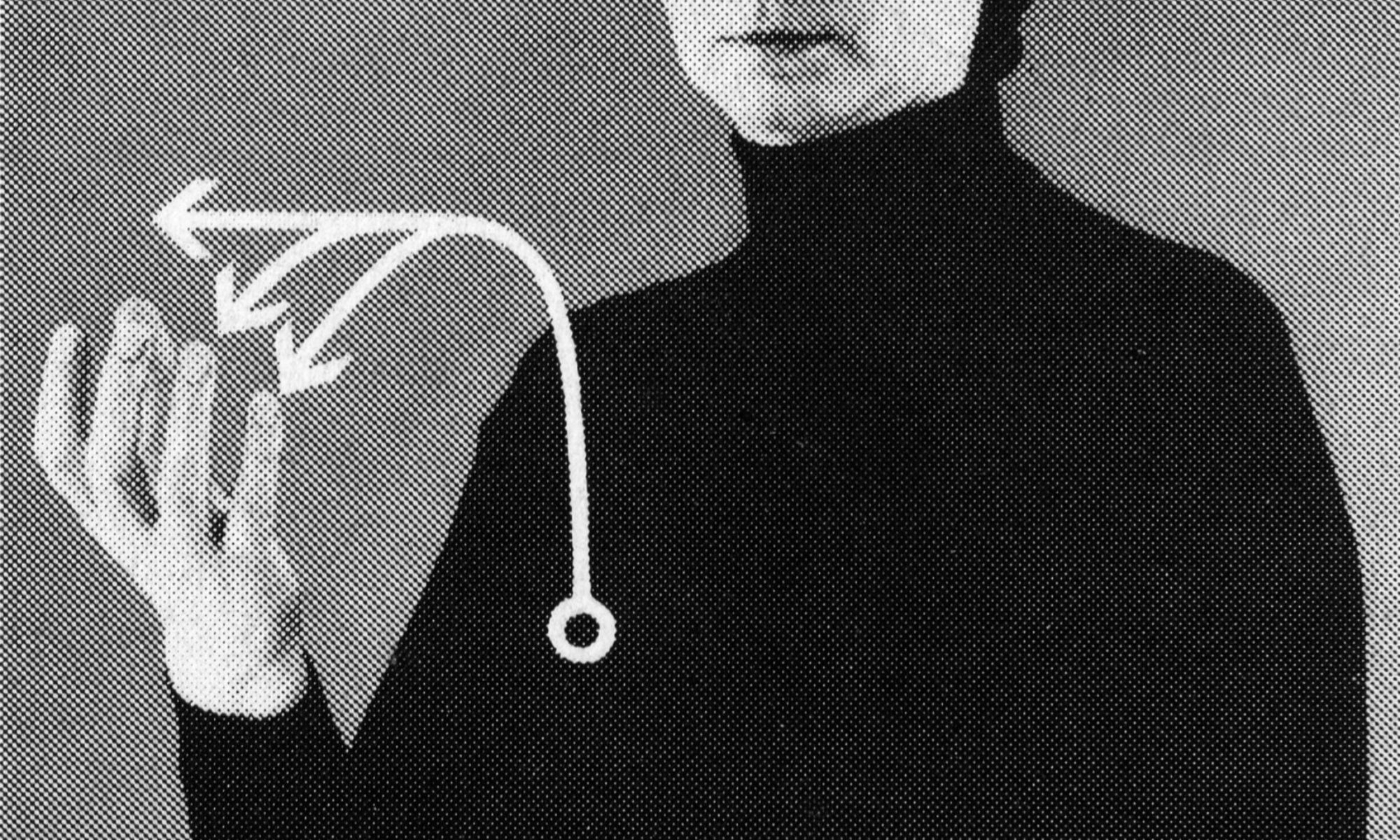

Das Bildmaterial des über 30 Jahre alten Lehrbuchs aus Ostberlin gefiel mir gerade wegen seines Kontrastes zur Bildsprache der Gegenwart und seiner ikonischen Qualitäten: Die Darsteller scheinen durch die Wiedergabe in körnigem, oft kontrastreichen Schwarz-Weiß, nach Kleidung und Frisur tatsächlich aus einer ganz anderen, weit zurückliegenden Zeit zu stammen, entfalten aber erstaunliche Präsenz in den knappen, häufig symmetrischen Bildausschnitten, mit ihren Blicken und konzentriert-zeichenhaften Gebärden, nicht zuletzt durch die Einfügung von Bewegungspfeilen, die sie in die Nähe von Piktogrammen und Verkehrszeichen rücken.

Interessant ist dabei, wie Begriffe aus der Botanik visualisiert werden: Manchmal ist es die Andeutung der Form und Größe, häufig jedoch eine Handlung, die mit und an der Pflanze vollzogen wird, etwa durch den Akt des Essens, die Kirsche durch den des Ans-Ohr-Hängens, als Schmuck.

Die Gebärden sind prägnant, doch beim Blättern im Buch fielen einige ähnliche oder gar identische Gebärden auf, die jenseits des Gartenthemas in ganz andere Bereiche führten. Ähnlich wie in einem Projekt mit botanischen Buchtiteln bzw. Autornamen (Biblioteca Botanica, 2006, mit Namen wie Klee, Kiefer, Green) trat dann die Suche nach solchen disparaten, jedoch durch Analogien verbundenen bzw. verbindbaren Begriffen in den Vordergrund.

Installationsansicht Secret Garden, Zug

‚Beere’ und ‚Malta’ sind beides kleine Entitäten; ‚Kohl’ und ‚Welt’ runde Körper, die durch eine Kreisbewegung dargestellt werden, die Schmuck andeutende Gebärde von ‚Kirsche‘ hat Verwandtschaft mit dem Zeichen für ‚Frau‘; pflanzenhaft, von Innen heraus entfaltet sich ‚Kunst‘. Vor allem wenn ein zusätzlicher Kanal, hier die Bewegung der Lippen, fehlt, ist der Kontext, in dem ein Bild/Zeichen verwendet wird, für seine Bedeutung und Lesbarkeit ausschlaggebend.

Diese Doppel- oder besser Mehrdeutigkeit der Zeichen ist dabei kein Merkmal der Gebärdensprache: Im Hebräischen existieren, wenn auf Vokalzeichen verzichtet wird, eine Fülle gleicher Wortbilder, da nur Konsonanten geschrieben werden, im Chinesischen ergeben dieselben Silbenfolgen, mit unterschiedlicher Tonhöhe und Betonung gelesen, ganz andere Bedeutungen. Genauso gibt es im Deutschen Wörter gleicher Schreibung, aber unterschiedlicher Phonetik und damit Bedeutung (‚sie rasten’ – sie rasten’), aber auch Wörter, die bei gleicher Aussprache ein ganzes Bündel von Bedeutungen mit sich bringen. Ein klassisches Beispiel ist der Name der Stadt selbst, in der das Projekt stattfindet, Zug (der sich ja auch auf den Kanton beziehen lässt). Immerhin 16 verschiedene Bedeutungen zählt das Duden-Wörterbuch auf. Bei solchen Begriffen (erinnert man sich an das Spiel „Teekessel“?) wie ‚Zug‘ oder „Hahn“, ist die Polysemie oft auf bildhaft-metaphorische Sprechweise zurückzuführen: bei ‚Zug‘ ist das gemeinsame Moment das der Bewegung, des Ziehens (auch der Fischzug, von dem die Stadt ihren Namen hat), und der (Wasser)hahn steht mit dem gleichnamigen Tier in formassoziativer Beziehung und wurde deshalb nach ihm bezeichnet. Übrigens: Im Lehrbuch der Gebärdensprache findet sich kein Bildzeichen für ‚Zug’. Wahrscheinlich, weil das Wort so mehrdeutig ist.

Garden image, image garden

For an exhibition of Berlin artists in Zug, it was a logical step to work with images from a sign language dictionary published in 1985, also from (East) Berlin. I had shown depictions of countries’ names in public space in Moabit, Berlin and in the gallery Soy Capitán, in 2016.

Secret Garden offers an opportunity to reappraise the material and to create connections that confront the (at times cryptic) reproduced images of the sign language with the garden and the city today. Observing their hairstyles, the style of photography and the images, the protagonists appear to come from a quite different, far away, time, but they produce a remarkable presence with their gazes and concentrated, emblematic, signing.

Botanical concepts are visualized by demonstrations of form and size, but also of culturally determined actions performed with and on plants, such as the act of eating (the apple), preparation (carrots and salad) and of a playful use for other than that of food (cherries as earrings).

Although the gestures are clear, while looking through the book it was noticeable that some similar or even identical signs would re-appear, going beyond the botany to quite different categories. In a similar way as the project Biblioteca Botanica, 2006, which featured botanical book titles and names of authors such as ‘Klee,’ ‘Kiefer’ and ‘Green’ (translators note — the German botanical terms match the artists’ names), here a search was made for equally disparate terms which for which analogue links could be made. A ‘berry’ and ‘Malta’ are both small entities; a ‘cabbage’ and the ‘world’ are round bodies represented by a circular movement, and the jewelry-like sign for ‘cherry’ relates to the sign for ‘woman’; plant-like, ‘art’ unfolds from within. When an additional channel is missing, such as the movement of the lips here, the context in which an image is applied is particularly decisive for its meaning and legibility. For example, the sign featuring a rectangle described with both hands can mean – among other things – ‘picture’.

This ambiguity of the signs however is not a characteristic exclusive to sign language. In Hebrew, if there are no vowels, there is a wealth possible meanings for individual words, since only consonants are written, while in Chinese the same sequence of syllables, with different pitch and emphasis, can have a number of completely different meanings. A classic example in German is this city itself, in which the project takes place, Zug. The Duden dictionary has 16 different meanings (translators note: the Duden dictionary is the official reference for the German language). In words such as Zug (translators note: both the name of the host city, and the word for train, among others) and Hahn, (translators note: the German word for both rooster and tap) the polysemy is due to pictorial-metaphoric forms of speech. In Zug the common moment is in the movement, in draughting (see also the Fischzug (‘fish-draught’) from which the lakeside town takes its name), and the (Wasser)hahn (‘tap’, or ‘water-rooster’), which has an associative relationship with the animal of the same name, which is why it has been named after it. Incidentally, there is no sign for Zug in the textbook of sign language — probably because the word is so ambiguous.

(published in Gartenbilder-Bildergarten, 2017, translation by Oliver Walker)