Für den Neuen Berliner Kunstverein habe ich Führungen durch die Ateliers der Uferhallen Berlin gemacht. Ohne selbst ein Atelier dort zu haben, bin ich mit mehreren Künstlern befreundet und Mitglied im Uferhallen e.V. , dem Verein, der sich als Interessenvertretung nach dem Verkauf des Geländes gründete. Die Tage der Offenen Ateliers dienen auch dazu, die Sichtbarkeit der Ateliers und der Menschen, die dort arbeiten, zu verstärken.

Diesmal ist die Idee, neben der Ausstellung “A Hidden Well”, die parallel im Wedding stattfindet, Gäste zu den Ausstellungen in die Ateliers einzuladen und so den Kreis zu erweitern. Auf dem Weg zu meiner Wohnung in der Osloerstr. kommt mir Peter Dobroschke auf dem Fahrrad vorbei. Er winkt, hat es eilig, in Vorbereitung seiner Architekturführungen — heute ist Tag des offenen Denkmals — und der Open Studios in den Uferhallen.

Dort bin ich dann auch unterwegs. Sehr schöne Arbeiten von eben Peter in seinem Atelier, als Gäste Stefan Alber und Caroline Bayer (ihr instagram-Name „Calorine“ – witzig – und zeigt an, dass man das Ganze nicht so ernst nehmen muss!). Sie hat eine Installation, „Form ohne Namen“, von kleinen Fundstücken aus dem Nachlass ihrer jüngstverstorbenen Mutter (Zweige, Stoffrollen, ein gefaltetes Papier, ein Nagel…) auf einem Raster an der Wand, als Art Spielfeld, aber auch als Komposition. Gefällt mir gut, und passt zur Arbeit von Peter daneben, der die 9 quadratischen Fensterfelder seines Ateliers für ein Kästchenspiel benutzt, wo man immer 3 in einer Reihe zu platzieren versucht. „Um jeden Quadratmeter“ heißt die Arbeit, spielt an auf die heiß umkämpften Flächen der Uferhallen-Ateliers.

Schön auch seine Installation „Planungskaskaden für Verworfenes“, mit in der Grundrissform seines Ateliers zusammengekehrtem Staub, der als Foto auf einer an ein Kehrblech erinnernden Blechkonsole präsentiert ist, die von zwei Besen gestützt wird. Auf dem Regalblech thront noch ein Wischer, in den ein weiterer Print gesteckt ist – von zusammengekehrtem Staub.

Im Atelier von Stefan Alber, der gleichzeitig auch Gast bei Peter ist, ebenfalls schöne Arbeiten zwischen Objekt und Fotografie: eine Tisch-Objektskulptur, Umsetzung einer futuristischen Grafik aus den 1920er-Jahren auf einem Bierdeckel. Genial einfach aber seine 50-Pfennig-Münze, mit dem Eichenbäumchen, das eine Frau pflanzt, in eine genau passende Eichel eingefügt.

Interessant auch hier die Ein-und Umbauten, die Galerien und Treppen, um die Riesenhallen nutzbar zu machen.

Bei Manfred Peckl, der Namen in Skulpturen verwandelt, wobei immer zwei gegenläufig verwendet sind, und dabei ihr Geschlecht ändern, z.B. „Jason“ und „Sonja“. Fahrräder hängen unter der hohen Decke.

Harriet Groß, die ich zum ersten Mal näher kennenlerne, hat zwei Kolleginnen eingeladen, Maya Rohwetter und Yoko Hata, deren kräftig farbige Bilder und 3‑D-Animationen einen Kontrast zu ihren eigenen filigranen Drahtskulpturen und Grafiken darstellen.

Im turmartigen ehemaligen Verwaltungsbau steigen wir nach oben. Dort wieder überrascht, wie bauhausmäßig die Architektur ist: das Treppenhaus mit Kacheln, Handläufen und den Hängeleuchten. Im obersten Stockwerk Bänder von kleinen, schmalen Fenstern. Hier hat Antje Dorn, die auf der Miss Read Nachbarin war, Daniela Comani, Hester Oerlemans und Marike Schuurman eingeladen. Von Antje sind Bilder von Häusern, mit Armen und Beinen in menschliche Wesen verwandelt, Wind und Wetter ausgesetzt. Die Dachflächen passen zum Atelierraum unterm Dach. Daniela Comani zeigt ein Foto des durch einen Baumstamm zerschmetterten Autos ihrer Mutter – wusste bisher nicht, dass die Arbeit auf einen realen Vorfall zurückzuführen ist. Dass es ein Kleinwagen ist, ein Golf, verleiht der Arbeit etwas Allgemeines. Insgesamt geht es locker assoziativ um das Thema Klima.

Antje schenkt mir nach der letzten Führung ihr Künstlerbuch „sdhuddup“ aus der édition séparée vom Salon Verlag: Wörter, die ihr im Alltag, in der Zeitung und auf Produkten begegnet sind, großzügig schwarz auf die Seiten gemalt.

Bei Werner Liebmann im Gartenhaus: durch ein Tor betritt man einen Innenhof, eine Idylle, mit Garten und Teichflächen. Als man das dem Maler gegenüber erwähnt, wehrt er ab: alle sprächen ihn auf die Gartenidylle und seine vorteilhafte Wohnsituation an, fast niemand auf seine Bilder. Und auch der Garten sei ein Werk harter Arbeit. Er zeigt Fotos vom Zustand zuvor: der Hof betoniert.

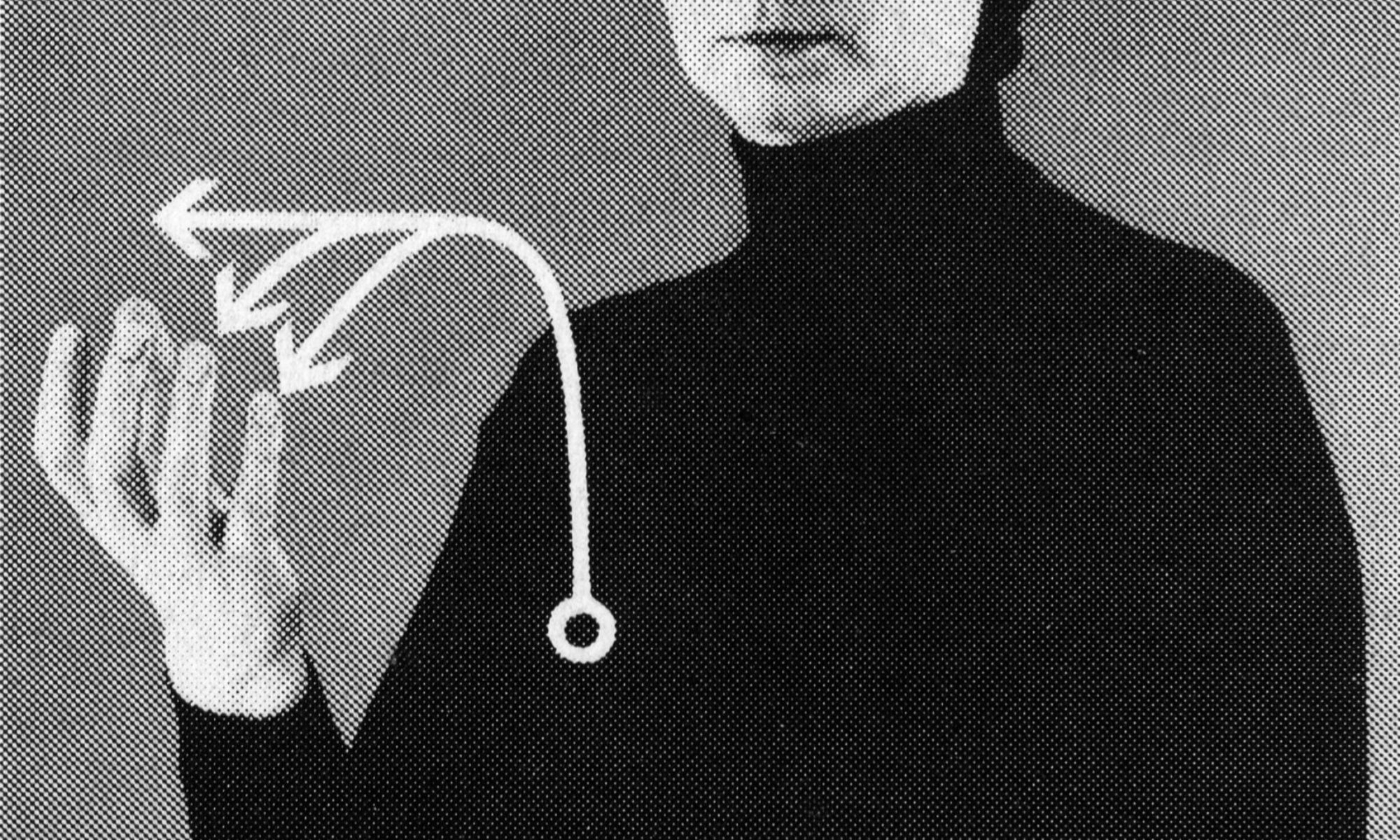

Gegen Ende im Atelier von Heiner Franzen; schon der Weg hinauf ins Obergeschoss ist spannend, um mehrere Ecken, vorbei an beschrifteten Fächern, säuberlich aufgeschichteten Rollen von Digitaldrucken. Er zeigt vier große Projektionen von Personen in Porträtansicht, die nichts sagen, sich bis auf augenscheinlich zufälliges Zwinkern nicht bewegen. Es entspinnt sich ein Gespräch über Präsenz: Franzen meint, sie entstehe im Film/Fernsehen allein durch Da-Sein, das Nichts-Machen, das von der Kamera im Bild eingefangen werde, im Gegensatz zur Bühne, wo das Agieren, Deklamieren eine viel größere Rolle spiele. Für das Reagieren bei Konfliktsituationen/Provokationen empfiehlt er das Vertrauen auf Präsenz, diese Taktik des Nichts-Tuns, der Gegenfrage, etwa „Können Sie das nochmal wiederholen?“. Einer der Besucher, der ganz gern und häufig fragt, steigt darauf ein, bestätigt dies, gibt sich als Psychotherapeut zu erkennen.

Quirin Bäumler ist mit seiner durch eine steile Metalltreppe zu erreichender Atelierwohnung ein guter Schlusspunkt. Da man durch Küche/Bad hereinkommt, ist hier der private Charakter am stärksten. Sie gleicht einer Kunst- und Wunderkammer, mit den vielen Objekten aus Ton, Stein, Holz, den Büchern und Bildern.

Er hat ein schönes Foto von Martina, Vati und mir gefunden, das er mir zeigt. Es stammt von 1996, ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter. „Der Familie Leo Bäumler an meinem 65. Geburtstag […] herzlich zugeeignet. In alter Verbundenheit“ hat mein Vater als Widmung auf die Rückseite geschrieben. Er sitzt freundlich lächelnd und gelöst da, wie man ihn auf Fotos sonst selten sieht. Im Bild viele Gegenstände, die, neben meinem Vater, so nicht mehr existieren: das Klavier, der Fernseher … Ich trage die kreisrunde Nickelbrille, die ich kürzlich als Objekt bei der Ausstellung in Salzburg verwendet habe. Freue mich über das Bild – und werde gleichzeitig traurig … Kunst und Leben sind hier eng miteinander verbunden.