30.1. – 21.2.2026

einBuch.haus, Berlin

Albert Coers/Isabelle Dyckerhoff: Bilder lesen, Worte malen, Boutwell Schabrowsky

20.11.2025–7.2.2026 , Boutwell Schabrowsky, München

„Albert Coers/Isabelle Dyckerhoff: Bilder lesen, Worte malen, Boutwell Schabrowsky“ weiterlesen9.12.2025: Eröffnung Straßen Namen Leuchten – ein Denkmal für die Familie Mann

dazwischen gefragt — eine Suppe mit Albert Coers, Goethe-Universität Frankfurt

Super BOOKS 6, 2025

Vienna Art Book Fair #3

Diary Overlay 1–6, 2025

Diary Overlay 1–6/2025, 2025, inkjet print on paper, 29,7 x 21 cm

Welt, 2016 @PANORAMA, 2025

Brille, 2025

Panorama, Berchtoldvilla Salzburg

Out now: AL. ARCHIV (Edition)

Albert Coers: AL. ARCHIV

2025, Icon Verlag Hubert Kretschmer

Artministration Teil 1 Abs. (4): „Kunst und Bürokratie“, Büro für kuratorische Forschung, c/o Galerie Nord, Kunstverein Tiergarten, Berlin

Miss Read, Art Book Fair & Festival, HKW, Berlin, 2025

Naranja Publicaciones: Visual Questionnaire #14

Die Gelben Seiten, Berlin

7.2. ‑12.2.2025 Journal — Venedig

Bevor die Erinnerung verschwindet, ein Rückblick auf die Fahrt nach Venedig:

„7.2. ‑12.2.2025 Journal — Venedig“ weiterlesen4. KHB Buchmesse | Artist Book Fair, KHB Studios, Berlin

New: Salon Magazin No 28, April 2025

Mit einem Beitrag von / with a contribution by Albert Coers

Salon Magazin #28, April 2025, Salon Verlag & Edition, Köln

Experimente mit (Un-)Ordnung #25 @KHB_studios, Berlin

Die Unterlagen befinden sich im Zustand der Ablage, Poesie und Verwaltung aus dem Archiv des Künstlerverbund im Haus der Kunst e.V., Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München

“… and going on.” the drj 100th — a mail art project, dr. julius art projects, Berlin

między nami fotografia – zwischen uns Fotografie, ep.contemporary, Berlin

info on books, Café Babette

12 + 12 = 24 — Being with Others — Zusammensein, einBuch.haus, Berlin

Mitbringen. Mitnehmen, Galerie der Künstler, München

Gärtner, aus der Serie “Straßen Namen Zeichen”, 2018;

Mitbringen.Mitnehmen, 7.12.2024 — 11.01.2025, Galerie der Künstler, München

Domestic Space | Christmas Edition III, Zweigstelle Berlin @ Neue Galerie Landshut

Bauklötze, Calendar 2025

Bauklötze [toy blocks], Photo, 2023

in: Calendar 2025, einBuch.haus 2024

ANONYME ZEICHNER / ANONYMOUS DRAWINGS 2024, Kunstraum Kreuzberg, Berlin

Super BOOKS 5, Haus der Kunst

dai dai multiples 2024

25. +26.10.2024

www.daidai.eu

New book: Who is / Chi è […] Wer ist […] Albert Coers?

Albert Coers: Who is / Chi è […] Wer ist […] Albert Coers?

2024, 60 S., 18 x 11,5 cm, Softcover, Salon Verlag, Köln

RE:VISION: animalibri/Books to Do @ Kunstverein Tiergarten

Abschluss (Klaus ‑Mann-Platz, Frankfurt)

“Abschluss” (Klaus-Mann-Platz, Frankfurt), 2023 /24

3D-Print, 17 x 8 x 8 cm

dai dai multiples, 2024, München

Miss Read, Art Book Fair & Festival, HKW, Berlin

Between Books, Kunsthalle Düsseldorf Art Book Fair

RE:VISION – 20 Jahre Kunstverein Tiergarten, Berlin

take two, one to send and one for you, artcardproject, Stadtgalerie Waidhofen/Ibbs

Lesegruppe Villa Stuck, Library of Artistic Print on Demand

11.7.2024, 18:00 (mit Albert Coers)

Villa Stuck VS, München

Books to Do – Works to Do I — Annette Gilbert – Albert Coers

Mit der Literatur- und Medienwissenschaftlerin Annette Gilbert habe ich im April 2022 ein Gespräch über das Buch “Books to Do” geführt, wo es auch abgedruckt ist. Der erste Teil des Gesprächs ist hier nachzulesen:

In April 2022, I had an conversation with Annette Gilbert about my book “Books to do”. (English version here)

MISS READ TALKS: Books to Do

Journal — Auster — Don Quijote — Appropriation

24.5.24, Freitag

Endlich den kleinen Blogeintrag zu Paul Auster. Interessant, wie ein Autor den anderen gibt: Über Austers „City of Glass“ komme ich zu Cervantes „Don Quichotte“ (oder Quijote oder Quixote); Auster erwähnt ihn im Gespräch Quinn-Auster im Bezug auf Fragen der Autorschaft, Manuskriptfiktion etc. Suche nach diesen Stellen, nehme die rote Reclam-Fremdsprachenausgabe aus dem Regal, dann das Goldmann-Taschenbuch aus den 1960ern.

Ehrgeiz, wieder Spanisch zu lesen, mit Hilfe der Worterklärungen und des deutschen Textes geht es einigermaßen; Italienisch, Französisch helfen natürlich, es fehlen aber die ca. 30 % an Wörtern und Formen, die ich mir nicht erschließen kann. Trotzdem, es macht Spaß, und die Geschichten sind amüsant, etwa die Befreiung von Sträflingen, die sich dann gegen den „Wohltäter“ selbst kehrt.

Merke, dass der Bleistift, mit dem ich Anstreichungen und Notizen mache, mit den Farben rot-gelb gut zur spanischen Lektüre passt. Und eine Parallele zur Lanze auf den Covern bildet.

Und irgendwie passt der Don Quichotte auch als Identifikationsfigur: Kampf gegen Fahnenmasten beim Denkmal für die Familie Mann am Salvatorplatz; Auseinandersetzung mit Verwaltung, die Illusion, man sei in einer ganz privilegierten Lage; durch gutgemeinte Versuche macht man eine Sache nur noch schlimmer.

Weiterlesen in Don Quijote; dringe langsam in den Bereich vor, wo es erzähltechnisch interessant wird, nach dem berühmten Kampf gegen die Windmühlen (molinas), schöne Umkehrung: Ein Zauberer habe die Giganten in Windmühlen verwandelt, behauptet Don Q. Die nächste Geschichte, Kap. 9, bringt einen spannenden Zweikampf, der mitten drin abgebrochen wird – vom Erzähler, der hervortritt und das Ende des ihm vorliegenden Manuskripts verkündet – dann im nächsten Kapitel den Rest sucht und findet.

Das ist die Stelle, die ich so lange gesucht hatte, und auf die Auster in „City of Glass“ verwiesen hatte. In der Goldmann-Taschenbuchausgabe fehlt übrigens die ganze Manuskript-Geschichte, der Zweikampf geht nahtlos weiter. Offenbar wurde das als für den Leser zu kompliziert empfunden.

29.5.24, Mittwoch

[…] Aufwachen gegen 5, kann nicht mehr schlafen, lese weiter in Austers zweitem Band der NY-Trilogie, „Ghosts“. Eigentlich einfache Struktur: Zwei Männer beobachten sich gegenseitig, sind als Detektive aufeinander angesetzt, schreiben ihre Beobachtungen auf. Symmetrie. Wieder ist der Schreibakt ganz wichtig – und der Aspekt der Einsamkeit, Isolation als Folge und Voraussetzung des Schreibaktes zugleich. Damit tue ich mich etwas schwer; stelle mir Auster schon als sozialen, gesellschaftlich aktiven Typ vor. Vielleicht ist es auch ein gewisser Neid auf so eine einsam-konzentrierte Situation – während ich den ganzen Tag mit Verwaltungsarbeit und Kommunikation beschäfigt bin, manchmal gar nicht zum Kunstmachen komme – oder zum Schreiben.

Dann beginne ich mit dem 2. Teil des Don Quijote — wo es von den intertextuellen Bezügen noch interessanter wird – und der ja 10 Jahre nach dem 1. herauskam: Das Buch selbst taucht abermals auf, diesmal aber in fertiger Form, als Übersetzung des Textes eines einem arbabischen Autors, Cid Bengali. wird dem Don Q. als bereits erschienen präsentiert, wird diskutiert, kritisiert. Es taucht die Frage auf, inwiefern der Autor vertrauneswürdig sei, ob die Geschichte der Wahrheit entspreche, tatsächlich sich so wie beschrieben zugetragen habe…

Mir fällt Borges ein, mit der Kurzgeschichte “Pierre Menard — autor del Don Quijote”, der den Roman im 20. Jahrhundert noch einmal geschrieben hat — aber genau identisch. Damit verbunden die Frage, ob er als Autor des Don Quijote gelten darf — was im Titel schon beantwortet ist. Annette Gilbert hatte das damals, 2011, als Einstieg in ein Symposium zum Thema “Appropriation” verwendet, “Wiederaufgelegt. Zur Appropriation von Texten und Büchern in Büchern”. Dazu erschien ein schöner Band bei transkript. Ich hatte einen Beitrag zur Reihe “Ex-Libris” des Salon Verlags gemacht.

Eigentlich war das, im Zusammenhang mit der Dissertation, mein Einstieg in die Welt der Konzept-Bücher, allgemein der Künstlerbücher, damals hatte ich auch Michalis Pichler kennengelernt, der über seine künstlerische Arbeit berichtet hatte und seit 2009 die Miss Read veranstaltet.

Ich werde Annette demnächst, am 8.6. bei der Vorstellung von “Books to Do” im Miss Read Space in Berlin treffen.

3. KHB Buchmesse | Artist Book Fair 2024

A4, ep.contemporary, Berlin

20.04. – 04.05.2024

ep.contemporary, Berlin

Bilico: Interview — Subject Change

An Interview from February 2024 with Daniel Gianfranceschi is now online: Bilico — in conversation with Albert Coers

„Bilico: Interview — Subject Change“ weiterlesenScaletta (Ewald)

Scaletta (Ewald), 2024, Installation, “Zwischen Licht und Materie — vom Erscheinen und Verschwinden”, Kunstverein Tiergarten, Berlin

„Scaletta (Ewald)“ weiterlesenZwischen Licht und Materie – vom Erscheinen und Verschwinden, Kunstverein Tiergarten, Berlin

Rückblick — 2023

Hier ein kleiner, persönlich gefärbter Rückblick auf 2023:

„Rückblick — 2023“ weiterlesenARTISTS WHO DO BOOKS — IN THE RACK ROOM #29, Berlin

Kunst – Verein? Oder: „I’d never join a club that would allow a person like me to become a member.“

Hier ein Text zu meinem Verhältnis zu Kunst- bzw. Künstlervereinen, den ich anläßlich der Ausstellung “200 Jahre Sehnsucht — 200 Jahre Kunstverein Bamberg ” und der dazugehörigen Publikation geschrieben habe.

„Kunst – Verein? Oder: „I’d never join a club that would allow a person like me to become a member.““ weiterlesen200 Jahre Sehnsucht — 200 Jahre Kunstverein, Villa Dessauer, Bamberg

Between BooksKunsthalle Art Book Fair, Kunsthalle Düsseldorf

Super BOOKS 4, Haus der Kunst

3.–4.11.2023

Haus der Kunst, München

Archiv BA, Villa Dessauer, Bamberg

Archiv BA 1, 2023

Villa Dessauer, Bamberg

Miss Read Berlin, Art Book Festival &Fair 2023, HKW, Berlin

A4, ep.contemporary, Berlin

14. – 17. 9. 2023 (Art Week)

ep.contemporary, Berlin

P, 2023

Installation, 20 x 120 x 5 cm

Rhythm Section — Bewegung und Zeit, Gisela Freier Kunstraum, Berlin

1.9.–20.10.2023

Rhythm Section — Bewegung und Zeit, Kunstraum Gisela, Berlin

SHORTCUT II, Fotoforum Dresden

Books to Do, Booklaunch, einBuch.haus, Berlin

As Times Goes By, DomagkAteliers, München

Markers, 2023

Kitzinger #25, 2023

1 5 2 3 8 RHYTHM SECTION, Kunstverein Augsburg

Mnemotope: Wolfram — Post — Geranien

Von Antonya C. Wolfram wurde ich kürzlich eingeladen, etwas zu ihrem Projekt “Digital Identity of Memory - Mnemotope” beizutragen, und mit bildlich/ textlich/klanglichen Assoziationen auf Beiträge anderer zu reagieren. Hier der Text:

„Mnemotope: Wolfram — Post — Geranien“ weiterlesen[Buchvorstellung und Gespräch] Albert Coers – Books to Do, Kunstraum München

Klammern [B.C.], 2023

naturally, ep.contemporary, Berlin

übernatur, ep.contemporary, Berlin

Archiv BA 4, 2023

Archiv BA 4, 2023, Installation, mixed media, 220 x 50 x 120 cm

Villa Dessauer, Bamberg

Info on Books, Café Babette, Berlin

Out now: Books to Do

Books to Do

Hatje Cantz: Berlin 2022

Domestic Space | Christmas Edition II, Zweigstelle Berlin, Neue Galerie, Landhut

Super BOOKS 3, Haus der Kunst München

A Big Announcement, Bernd Kuchenbeiser zeigt Bücher und Schallplatten, Museum Villa Stuck, München

Kitzinger #1 (Musik), 2022

Von Wolken und Kratzern, ep.contemporary, Berlin

Swiss Artist’s Books — Publikation, Podiumsgespräch, Kunsthalle Bern

Anonymous Drawings / Anonyme Zeichner 2022, Galerie im Körnerpark, Berlin

STREETS TREES (Breda II), 2022

Breda (I), 2022

WO MEINE SONNE SCHEINT, Breda

21.5 – 29.5. 2022

Site-specific exhibition in the front gardens of Tuinzigt, Breda/NL

womeinesonnescheint.com

SHORTCUT, ep.contemporary, Berlin

Info on Books, Café Babette, Sudhaus, KINDL – Zentrum für Kunst, Berlin

MUSTEREXEMPLAR

Out now: Sacred Distancing, Argobooks

12 + 12, ep.contemporary, Berlin

03.12.2021 – 12.02.2022

ep.contemporary, Berlin

Domestic Space | Domagk Edition 2, Zweigstelle Berlin

26.11.- 29.11.2021

Zweigstelle Berlin @DomagkAteliers, halle 50, München

New Book: Albert Coers: Schöppinger Schläger, 2021

Super BOOKS, Haus der Kunst, 2021

Out now: Albert Coers | Carsten Lisecki: TT

Albert Coers | Carsten Lisecki: TT, Icon Verlag, 2021

„Out now: Albert Coers | Carsten Lisecki: TT“ weiterlesenSACRED DISTANCING, 2021

Found marking tape, chairs, Installation, 2021

THE IMMUNITY, Galerie der Künstler, München

THE IMMUNITY, Galerie der Künstler

COMING SOON, ep.contemporary, Berlin

23.09. – 23.10.2021

ep.contemporary, Berlin

Out now: Salon (Magazin) No. 17, 2021

Gerhard Theewen (Hg.): Salon (Magazin) No. 17, Salon Verlag Köln 2021

Gerd Bonfert, Jörg Brodde, Albert Coers, Reinhard Doubrawa, Tobias Hantmann, Almut Hilf, Kristina Jurotschkin, Hartmut Neumann, Knut Sennekamp, Caro Suerkemper, Marcel van Eeden, Friedemann von Stockhausen

FREUNDE OHNE BÜCHER- Katalog und Kunstbuchmesse @ HAUNT, Berlin

5.9.2021, 12.00 – 20.00

HAUNT frontviews, Berlin

Vortrag: Ein Denkmal für die Familie Mann, Tagung „Vor Ort: Erinnerung, Exil, Migration“, 3.9.2021

Curitiba 1–3, 2019/21

Die Arbeit basiert auf Fotos, die im Herbst 2019 von einem Schaukasten in Curitiba/Brasilien entstanden, während der Recherche für ein Projekt für Kunst im öffentlichen Raum. Klebebuchstaben haben sich gelöst, sind teils heruntergefallen, hängen schief. Aber so ergeben sich neue Wörter/Bedeutungen.

The work is based on photos taken in the fall of 2019 of a showcase in Curitiba/Brazil, during research for a project for art in public space. Adhesive letters have come loose, have partly fallen off, hang crooked. But this is how new words and meanings emerge.

Ausstellung “Albert Coers: Coming Soon”, 2021, ep.contemporary, Berlin

Kleine Bibliotheksgeschichte, 2021

Kleine Bibliotheksgeschichte, 2021, 18 x 15 x 7 cm

Yellow Press, ep.contemporary, Berlin, 2021

books, Galerie Vincenz Sala, Berlin, 2022

Yellow Press, ep.contemporary, Berlin

26.08. – 19.09.2021

ep.contemporary, Berlin

Allerlei am Weg ich fand (1971/2021)

Nothing’s gonna change my world? Gr_und, Berlin, 2021

13.8.–5.9.2021

gr_und, Berlin

Talk: Books Unboxed, Fanzineist 2021

In the Video “Books Unboxed” Albert Coers talks about his artist books and shows examples from 2008 ‑2021, on occasion of Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair Online Edition.

Premier screening 2nd August on Fanzineist Vienna Instagram Account (live) at 20:30

“Wer ist Albert?” — Artist’s Book, 2021

Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair, Online-Edition, 2021

Bücher, Riegel, Bildungsbürger – und die Familie Mann. E‑Mail-Dialog Jörg Scheller – Albert Coers, 2020

E‑Mail-Wechsel zwischen Jörg Scheller, Kunstwissenschaftler, Journalist, Musiker und Albert Coers, Mai ‑September 2020.

MehrKlepsydra, 2021

Klepsydra, 2021, Video, 4:38 min

„Klepsydra, 2021“ weiterlesenPlatten, 2021

Platten, 2021

Installation, Schallplatten, 210 x 200 cm

TT, Galerie F6, Künstlerdorf Schöppingen

Caret, 2021

Caret, 2021, Installation, je ca. 33 x 33 x 16 cm

TT, Galerie F6, Künstlerdorf Schöppingen

UMLAUTE (Ä, Ö, Ü, Æ, Å, Ø)

2021, Installation

Karten mit Buchstaben, Folien, Fotokopien, Sound, Stuhl, Buch

Installation view TT, Galerie F6, Künstlerdorf Schöppingen

TT, Galerie F6, Künstlerdorf Schöppingen

Albert Coers / Carsten Lisecki: TT

Galerie F6, Künstlerdorf Schöppingen

30.3. – 25.4.2021

„Schöner Schilderwald“: Radiofeature

Am 21. 3.2021 gab es auf Bayern 2 im Kulturjournal das Radiofeature „Schöner Schilderwald. Der Künstler Albert Coers und sein Münchner Denkmal für die Familie Mann“ von Astrid Mayerle. Hier der link zum Nachhören.

Stipendium Künstlerdorf Schöppingen

Albert Coers ist Stipendiat der Stiftung Künstlerdorf Schöppingen. Der Arbeitsaufenthalt beginnt im März 2021.

Albert Coers receives a scholarship from the Stiftung Künstlerdorf Schöppingen. The residency begins March 2021.

Cores (Curitiba #4) — inside:OUT Part I

„Wer ist Albert?“

Installation, KloHäuschen, München

5.2. – 28.2.21

BOOKS TO DO, A—Z, Berlin, 2021

BOOKS TO DO, A—Z, Berlin

21.1.21 — 17.2.21

Albert Coers: Englisch-Wörter. 1990/2020

2020 fand Albert Coers ein 30 Jahre altes Vokabelheft aus seinem Englischunterricht wieder. Es erschien so interessant, dass er es fotografierte und jetzt als Künstlerbuch vorlegt. „Albert Coers: Englisch-Wörter. 1990/2020“ weiterlesen

Förderung Stiftung Kunstfonds Publikation 2021

Die Stiftung Kunstfonds hat das Buchprojekt Albert Coers: BOOKS TO DO für eine Förderung im Jahr 2021 ausgewählt.

27. Kunstpreis Kunstverein Aichach

27. Kunstpreis, Kunstverein Aichach

20. 9. — 25. 10.2020

Gasteig Encounters Edition, 2020

Stachus (DSC02021), 2020

Stachus (DSC02021), 2020, Fotografie

KHBI5 — Klohäuschen Biennale, 10.07.–14.08.2020

Gasteig-Encounters, 2020

English

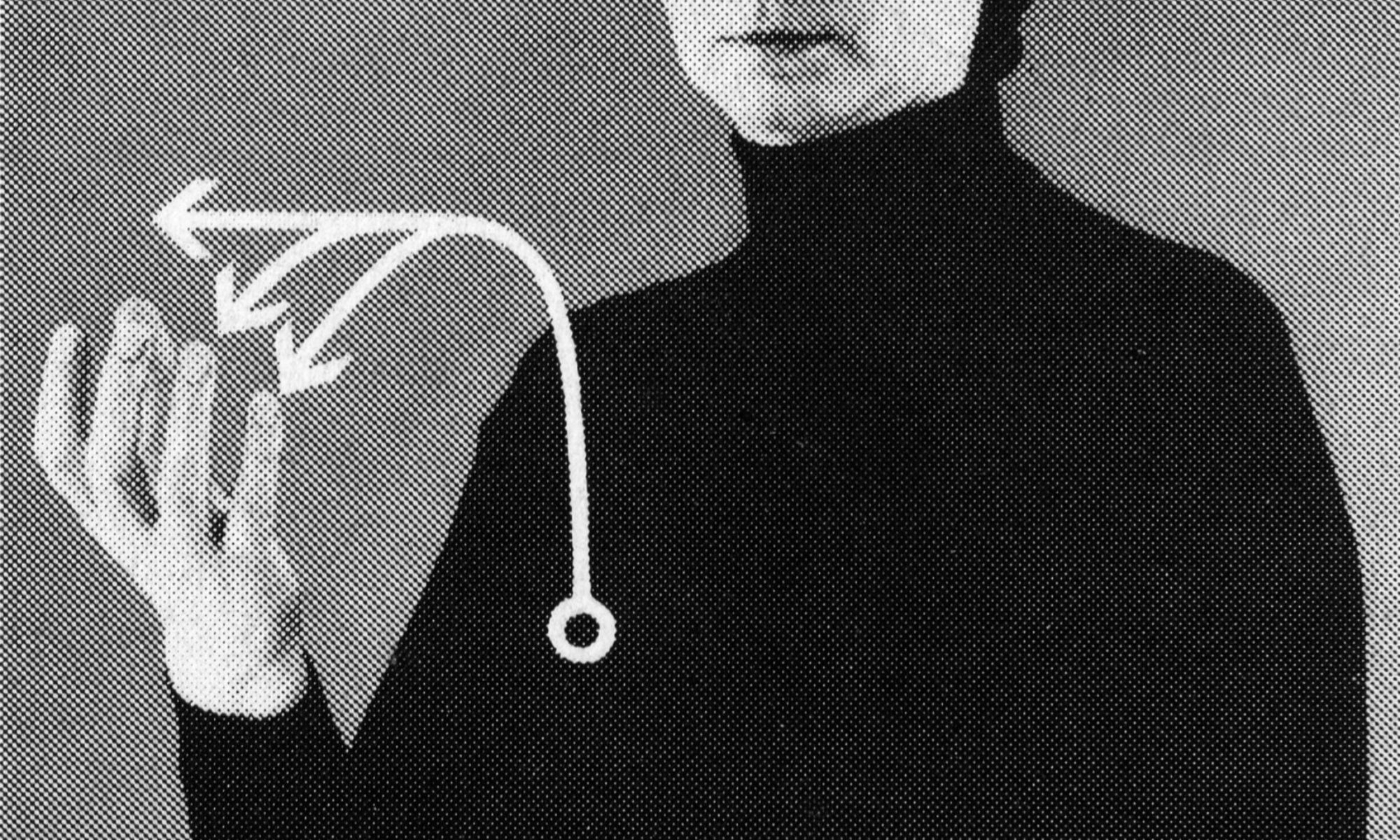

Mit Albert Coers: Gasteig-Encounters erscheint ein Künstlerheft zu JAJA NEINNEIN VIELLEICHT, 15. RischArt_Projekt, im Gasteig München. Coers kombiniert in der Publikation Fotos der postmodernen Architektur des Kulturzentrums mit Bildern aus einem Wörterbuch der Gebärdensprache, erschienen in Ostberlin 1985, zeitgleich zur Eröffnung des Gasteig.

„Gasteig-Encounters, 2020“ weiterlesenSTRASSEN NAMEN LEUCHTEN – ein Denkmal für die Manns, 6.6.2020, Literaturforum Brecht-Haus Berlin

Pellicola, 2019

FRIENDS WITH BOOKS, Art Book Fair, Berlin

20.- 22.9.2019

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin

www.friendswithbooks.org

Arbeit an der Pause (Publikation), 2019

Straßen Namen Zeichen, Publikation, 2018

Albert Coers entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Graphikbüro Suolocco eine Publikation zum Projekt Straßen Namen Zeichen. der Übersetzung von Straßennamen Münchens in Bildwörter der Gebärdensprache.

„Straßen Namen Zeichen, Publikation, 2018“ weiterlesenKing Kong, Queen Kong. Größenwahn und Ruschpartie

Für die Publikation zur Ausstellung Faktor X — das Chromosom der Kunst entstand 2017 ein Essay, der die legendäre Filmfigur King Kong, ihre Adaptionen in der Austellung und das Haus der Kunst in Beziehung setzt und dabei auf das Thema von Weiblichkeit/Männlichkeit eingeht, das in der Ausstellung verhandelt wird.

„King Kong, Queen Kong. Größenwahn und Ruschpartie“ weiterlesenWelt, 2016

SIMS, 2015

SIMS, 2015

Installation mit Büchern aus der Sammlung des Kunstvereins Bamberg

Ausstellung Sagen und Zeigen — Schrift in der Kunst, Villa Dessauer, Bamberg, 2015

SIMS [ledge]

Installation with books from the collection of Kunstverein Bamberg

Exhibition Sagen und Zeigen — Schrift in der Kunst [Telling and Showing — Writing, Type, Characters in Art}, Villa Dessauer, Bamberg, 2015

Revolution, Kunstverein Tiergarten Berlin

Nora Al-Badri/Jan Nikolai Nelles, Gleb Bas, Antonia Bisig, Albert Coers, Mo Frank-Auth, Lukas Heibges, Carolina Kecskemethy, Inge Mahn, Christoph Medicus, Kea Regina Pantel, Stor Dubiné, Pfelder, Burkhard Oelmann, Thomas Scheffer/Karina Lejeune, Karen Scheper, Helen Schmidt, Thomas Schmitt, Catrin Wechler, Veronika Witte, Anette Wörner, Simone Zaugg

Eröffnung: Freitag, 23. Mai, 18 Uhr

Kunstverein Tiergarten | Galerie Nord | Turmstraße 75 | 10551 Berlin | 030/ 9018–33453 | www.kunstverein-tiergarten.de

Sonderöffnungszeiten zu Ortstermin: Sa 24./So 25.05., 13–20 Uhr

danach: 27.05.–14.06., Di-Sa 13–19 Uhr

Inside the Box — Kunst in Schließfächern

Alte Pinakothek, Ägyptisches Museum, Kunstbau, Lenbachhaus

15.9. – 29.9.2013

Stefan Alber, Albert Coers, Peter Dobroschke, Andreas Feist, Stefano Giuriati, Karen Irmer, Jadranka Kosorcic, Carolina Kreusch, Tanja Kriete, Alfred Kurz, Oh-Seok Kwon, Peggy Meinfelder, Gregor Passens, Michaela Rotsch, Veronika Veit, Katharina Weishäupl, Stefan Wischnewski, Carolina Wolf

Konzept: Albert Coers

insidetheboxblog.wordpress.com

Mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München und des Förderkreis Kunstareal

Zum Radiobeitrag von Astrid Mayerle zum Projekt (Deutschlandfunk)

Inside the Box will einen im Kunstareal weit verbreiteten, aber wenig beachteten Raumtypus untersuchen und künstlerisch nutzen: das Schließfach.

Schließfächer nehmen eine interessante Stellung zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem Raum ein, sind zugänglich, gleichzeitig aber kontrolliert, häufig an Nicht-Orten aufgestellt, im Souterrain, in Eingangs- und Durchgangssituationen, im Zwischenbereich von Innen und Außen nicht ganz klar definierter Zugehörigkeit. Der Benutzer belegt eine räumlich und zeitlich begrenzte Leerstelle, einen neutralen Container und schafft sich einen eigenen Raum im öffentlichen. Wo starke Nachfrage herrscht, wird die Besetzung zu einer Herausforderung. Die aufbewahrten Gegenstände lassen Rückschlüsse auf den Benutzer zu, werden zu Stellvertretern.

18 Künstler entwickeln, als Variante einer Gruppenausstellung, an den verschiedenen Orten je eine Arbeit. Neben biographischen Berührungspunkten – fast alle haben in München studiert und/oder arbeiten dort – ist das Verbindende der Positionen ein raumbezogener Ansatz, der sich verschiedener Medien bedient, Skulptur, Installation, Fotografie. Dabei haben sie das räumlich begrenzte Format der Box, seine Serialität, den Aspekt der temporären Nutzung und den Kontext der jeweiligen Institution im Auge, nehmen teils Bezug auf deren Architektur und Sammlung.

Die Einzelprojekte reichen von der Nutzung der Box als Zwischenlager für Bücher, die so eine temporäre Bibliothek bilden, hin zur „parasitären“ Besetzung durch Pflanzen, die mit der Normierung und Begrenzung der Verweildauer im Fach kontrastieren. Der Rastercharakter wird für Arbeiten in benachbarten Fächern genutzt, die so zu einer fiktiven Einheit zusammengefasst werden. Kokonähnliche Einlagerungen erscheinen als Relikte einer längeren persönlichen Anwesenheit, ebenso wie Sammlungen von Souvenirs an Museumsbesuche, tagebuchähnliche Archive, Aufzeichnungen von Gesprächen. Geruch und Geräusch kommen zu Objekten hinzu. Andere Arbeiten spielen mit der Funktion der Schließfächer selbst: So finden sich skulptural transformierte Sportbekleidung und Gepäckstücke, die sonst in den Fächern aufbewahrt werden. Der enge Raum, seine Erweiterung, der Blick in ihn wird in wahrnehmungsorientierten Arbeiten zum Thema.

Inside the Box lenkt die Aufmerksamkeit auf die sonst routiniert behandelten Ausschnitte aus dem öffentlichen Raum, indem es sie temporär künstlerisch nutzt, privatisiert. Die Schließfächer dienen als alternative Orte zur Ausstellung und Wahrnehmung von Kunst in den Ausstellungshäusern, an deren Peripherie. Die Institutionen im Kunstareal werden durch das gemeinsame Ausstellungsformat miteinander verknüpft.

A.C.

„Inside the Box — Kunst in Schließfächern“ weiterlesenNEU: C&A IN MOABIT

Ausstellung von Stefan Alber und Albert Coers

im Rahmen von ortstermin 2013 — Ausstellungen und offene Ateliers in Berlin-Moabit.

08.–09. 06.2013

Gotzkowskystr. 36, 10555 Berlin, 1. OG

Edition: Jahresgaben Kunstverein Tiergarten, 2012

Zehn neue Frottagen aus der Serie I TITOLI SOLI wurden als Jahresgaben für den Kunstverein Tiergarten Berlin angefertigt und sind dort erhältlich.

Frottagen, Bleistift 3 B auf Papier, 29,7 x 21 cm

ortstermin 2012

Ortstermin. Eine Ausstellung mit Albert Coers und Peter Dobroschke in einer Privatwohnung in Berlin-Moabit, 27./28.10.2012

Ortstermin. Eine Ausstellung mit Albert Coers und Peter Dobroschke in einer Privatwohnung in Berlin-Moabit, 27./28.10.2012

animalibri — Kunstverein Tiergarten Berlin

animalibri

kuratiert von Ralf Hartmann

Einzelausstellung Solo Show

Kunstverein Tiergarten Galerie Nord Berlin

Turmstraße 75, 10551 Berlin

Eröffnung Opening: 15.3.2012

15.3. — 15.4. 2012

Begleitend erscheint die Publikation

In this occasion is published

Müde Bücher ( Salon Verlag Köln)

Für den Kunstverein Tiergarten entwickelt Albert Coers eine die Galerie umfassende Präsentation seiner jüngst entstandenen Arbeiten zu Bibliotheken und Buch, verbunden mit eigens für die Ausstellung enwickelten neuen Arbeiten, die auch die großflächige Öffnung der Galeriefenster zum Straßenraum mit einbeziehen.

Gezeigt werden Arbeiten aus den Jahren 2008 bis 2012, wie z. B. „ENCYCLOPEDIALEXANDRINA“, eine großformatige Rauminstallation und Wandcollage mit Material aus der Bibliothek von Alexandria, die wesentlich erweitert und durch skulpturale Elemente ergänzt wird. Die Reihe „I TITOLI SOLI“, bestehend aus Frottagen von Bucheinbänden, wird zu assoziativ-erzählerischen Tableaus gruppiert; „Müde Bücher“, eine Serie von einzelnen Büchern aus einer privaten Bibliothek, wird die vorhergehende Verwendung von Büchern in einer Installation ablesbar machen.

In Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken entsteht eine ortsspezifische Buchinstallation, die mit deren Beständen arbeitet und sie temporär in den Galerieraum verlagert.

Veranstaltungen

Events during the exhibition

Mittwoch, 28. 3., 19.30 h

Markus Krajewski (Bauhaus-Universität Weimar):

Bücherraumordnungsverfahren.

Vortrag und Gespräch mit Albert Coers

Dienstag, 3. 4., 17.30 h

Führung durch die Ausstellung mit Ralf F. Hartmann, Kurator

Freitag, 13. 4., 18 h

Ausstellungsrundgang exhibition tour, Albert Coers im Gespräch mit in conversation with Ralf F. Hartmann

Die Ausstellung wird gefördert von

With friendly support by

Golart Stiftung, Erwin und Gisela von Steiner Stiftung, Rischart, München.

Neues Buch/New Book: Müde Bücher

Im Salon Verlag Köln erscheint: Albert Coers: Müde Bücher

“Müde Bücher” enthält Fotos einzelner Bände aus der Installation

“I SOLITI TITOLI” mit Büchern aus dem Nachlaß eines Architekten, ein Querschnitt durch eine bildungsbürgerliche Bibliothek der 1950er bis 1980er Jahre.

“Auf den Bildern sieht man jeweils ein Buch mit gebogenem Einband, ja buchstäblich mit gekrümmtem Rücken. Es sind Bücher, die nicht nur gelesen, sondern die gebraucht, benutzt, hergenommen wurden. Tatsächlich verwendete Coers sie davor für eine seiner Buchskulpturen; sie waren Teile einer regelrechten Bucharchitektur […] “. (Wolfgang Ullrich).

Das Buch erscheint anläßlich der Ausstellung “animalibri” (15.3.–15.4.2012) im Kunstverein Tiergarten Berlin in zwei Covervarianten, die aufeinander Bezug nehmen: die erste ist hell, mit einem Foto auf Vorder- und Rückseite, die zweite reduziert-monochrom; sie nimmt die den Farbton des Einbandes des auf der ersten Variante abgebildeten Buches auf.

Herausgeber: Kunstverein Tiergarten Berlin

Textbeiträge von: Wolfgang Ullrich

deutsch/englisch, 48 Seiten, 40 Farbabbildungen, gebunden

Format: 24,0 x 16,0 cm

Preis: € 20,-

New by Salon publisher: Albert Coers: Müde Bücher [Tired Books]

“Müde Bücher” contains photos of single volumes which were part of the installation “I SOLITI TITOLI”, that involved books from the inheritage of an architect, a cross-section of a educated middle-class library from the 1950s ‑1980s.

“Each photograph shows a book with a warped cover; literally with a curved back. They are books they have not only been read, but that are used, second hand and the worse for wear. Coers had previously used them for one of his book sculptures. They were in fact part of a complete book architecture […].” (Wolfgang Ullrich)

The book appears in occasion of the exhibition “animalibri” (15.3.–15.4.2012) at Kunstverein Tiergarten Berlin. It comes in two different versions of the cover which refer to each other: the first comes bright and with a photo on front and back, the second is reduced and monochrom, its colour is taken from the cover of the book displayed on the first version.

Editor: Kunstverein Tiergarten Berlin

Text: Wolfgang Ullrich

German/english, 48 ps, 40 colour plates, hardbound copy

Format: 24,0 x 16,0 cm

Price: € 20,-

Regalo — premio, Stiftung Kunstfonds

Albert Coers ist einer der Jahresstipendiaten der Stiftung Kunstfonds 2011.

“Um eine Förderung hatten sich 1343 KünstlerInnen beworben, davon über 1000 für ein Stipendium. Die Jury – Barbara Auer, Monika Bartholomé, Tatjana Doll, Dorothea Frigo, Christoph Girardet, Werner Haypeter, Thomas Huber, Gisela Kleinlein, Christian Lethert, Roswitha Pape, Thomas Rentmeister, Jörg Sasse, Sabine Schmidt, Detlef Schweiger und Christina Végh – entschied nach mehrtägigen intensiven Beratungen und setzte den Schwerpunkt auf die Stipendien, um insbesondere die freie künstlerische Arbeit zu fördern.”

Die Vergabe fand am 5. Februar statt …

Stipendium Bildende Kunst, München, 2009

Albert Coers ist einer der Preisträger der Stipendien für Bildende Kunst der Landeshauptstadt München 2009, zusammen mit Daniel Permanetter, Christian Schnurer, Clea Stracke & Verena Seibt, Anna McCarthy, Stefan Wischnewski.

Aus der Jurybegründung:

“ENCYCLOPEDIALEXANDRINA ist die Ausweitung eines Projekts, für das Coers in Alexandria, Ägypten, in der dortigen Bibliothek recherchiert hat. Das gefundene Material, das vom Mythos der Stadt, der Bibliothek und dem Namen handelt, wurde in Form von Kopien aus den Büchern der Bibliothek in einem großformatigen, assoziativen Bild-Text-Geflecht zu einer Installation umgesetzt. Verknüpft werden in dieser künstlerischen Arbeit nun weitere Städte, denen nichts außer der Name gemein ist: Alexandria/Rumänien, Alessandria/Piemont und Alexandria/Virginia. Sie werden untersucht und in ein gegenseitiges Beziehungsgeflecht gesetzt, so dass ein neues System an Verbindungen entsteht. Das vorgeschlagene Kunstprojekt von Albert Coers wurde von der Jury als ein außergewöhnlicher und diskursiv enzyklopädischer Beitrag für ein Stipendium ausgewählt.”

Verliehen wurden die Stipendien am 15.10.2009 im i‑camp, München. Es gab Musik, Urkunden aus der Hand von Kulturreferent Hans-Georg Küppers und — ein Packerl Tee…

C’era una volta, 2008

ENCICLOPEDIA BOTANICA, 2006

ENCICLOPEDIA BOTANICA, 2006

285 x 360 x 40 cm; Metallregal, Brockhaus-Enzyklopädie, Papierstreifen eingelegt an botanischen Stichworten / metal shelf, Brockhaus encyclopedia, paper strips inserted at botanical entries

Albert Hien: ORTOBOTANICO / Albert Coers: BIBLIOTCA BOTANICA, Kunstmuseum Heidenheim

Biblioteca Galleria, Galleria 44, 2005

Rauminstallation, zweiteilig, je 180 x 230 x 30 cm

14.04.–01.05.2005, Galleria Studio 44, Vico Colalanza 12r, 16123 Genua

Kuratiert von Michael Blume / Michele Fiore

Bücher aus aussortieren oder eingelagerten Beständen Genueser Bibliotheken (Goethe-Insitut, Deutsche Schule, Biblioteca Berio, Universitätsbibliothek) werden wieder zum Leben erweckt. In einer tunnelartigen Galerie sind zwei Wände eingezogen, der Durchgang erschwert bzw unmöglich gemacht. In die erste Wand ist ein Bogen (Höhe ca. 150 cm) eingefügt, der die Form des Gewölbes wieder aufnimmt und architektonisches Zitat ist. Die zweite Wand schließt den Gang, so daß seine wahre Länge unbestimmt bleibt und ein kapellenartiger Zwischenraum entsteht.

Mit Unterstützung des Goethe-Instituts Genua.

Biblioteca collettiva, 2005

Installation, Aula der Akademie der Bildenden Künste München

Bei B.C. handelt es sich um eine Sekundär‑, bzw. Parasitärbibliothek: 47 Personen leihen an öffentlichen Bibliotheken Bücher aus und stellen sie Coers zur Verfügung, der sie im Rahmen der Diplomausstellung an der Kunstakademie München installativ-architektonisch verwendet.

„Biblioteca collettiva, 2005“ weiterlesen